打ち豆(うちまめ)

これなぁんだ?

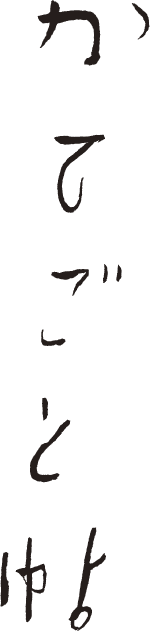

自然がつくったアートのよう。

これね、山形県の伝統野菜、

秘伝豆(ひでんまめ)の葉っぱ。

この葉が枯れ落ちるのを待ってたんだ。

山形県長井市、菅野ちゑさんの家では、

昔は田んぼのアゼに植えていたという秘伝豆。

夏の間は青いものをゆで、枝豆として食べる。

全部食べたりしないで、残して大事に畑で育てておく。

夏の暑さが去って秋風が吹いた十一月中旬、

さやの中で秘伝豆が熟成し、やっと大豆になる。

収穫時期の見極めとなるのが、

秘伝豆の枯れ落ちた葉っぱなのだそう。

「さやの上の葉っぱと茎が乾燥し、

それが落ちたらやっと収穫なの」。

菅野さんは、そう教えてくれた。

枯れた茶褐色のさや。

開けてみると

綺麗な緑色をした豆が並んでいた。

その収穫した大豆で打ち豆をつくる。

栄養豊富で「畑の肉」と言われるが、

料理の際、使うまで時間がかかってしまう大豆。

そこで打ち豆にすれば、すぐに調理できるようになる。

打ち豆はスグレモノなのデス。

まずは豆の選別。

未熟なもの、病気っぽいものを取り除く。

除けた豆はこんな感じ。

すべすべ、つやつやの豆が残った。

選んだ豆をさっとお湯で濡らす。

打ち豆は、乾燥しすぎているとつくるのが難しい。

その場合はお湯に漬けるが、

やわらかくなりすぎてもダメなんだって。

ズットントン トントン トントン

水分を含んだ大豆を、

ひとつひとつ木槌で叩き、潰していく。

打ち豆づくりは、大豆の収穫が終わってからの冬仕事。

ストレス解消になることもある。

出来にはムラもあるけれど、

丸く平らに潰れたものが使いやすい。

打ち豆は水で戻したりせず、

サッと洗ってから、煮物やみそ汁に入れるだけ。

火が通れば出来上がり。

潰すことで短時間で火が通る、打ち豆。

先人たちの知恵の賜物。

作り方を見る作り方を閉じる

ひょう干しと打ち豆の煮物

「ひょう」とは畑などに生えてくる雑草・スベリヒユ。これを摘んで水洗いしてからゆでて干したものは、冬期間の保存食となる。同じ保存食であった打ち豆をプラスすれば彩りも鮮やかになり、食感も栄養もアップ。

⚫️材料

・ひょう干し 150g

・打ち豆 1つかみ

・にんじん 50g

・油揚げ 1個

・板こんにゃく 1/6枚

・しょうゆ 適量

・砂糖 適量

・だし汁(好みにより)適量

・酒 適量

⚫️つくり方

1.ひょうを熱湯に入れ、ひと晩おく。水の色が透明になるまで交換してアクを抜く。水切りしてから、長いものは5㎝くらいに切る。

2.油揚げ、こんにゃく、にんじんは太めの千切りにする。

3.油揚げ、ひょう、にんじん、こんにゃく、水で洗った打ち豆を入れ、炒める。

3.油揚げ、ひょう、にんじん、こんにゃく、水で洗った打ち豆を入れ、炒める。

4.水またはだし汁を加えて煮る。

5.調味料で味を調えて出来上がり。

5.調味料で味を調えて出来上がり。

教えてくれた人/菅野ちゑさん

白鷹町から長井市の専業農家に嫁ぎ、稲作や養豚、しいたけ栽培などを経験。いろんな地域の方と交流を持ちたいとグリーンツーリズムを始める。自家でつくる米と野菜、地元食材で食事を提供する「農家れすとらん なごみ庵」を営んでいる。

なごみ庵ではうち豆の体験も出来る。

作り方を見る作り方を閉じる